Die Herausforderungen für Organisationen und ihre Führungskräfte nehmen zu. Komplexität, Unsicherheit und Risiken steigen. Die Digitale Transformation eröffnet Chancen, kann aber als Brandbeschleuniger wirken, wenn sie nicht in eine Strategie nachhaltiger Entwicklung eingebettet ist. Für jede Führungskraft stellt sich auf dieser Reise die Frage nach ihrem persönlichen inneren Kompass und den Werten ihrer Organisation.

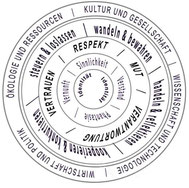

Die Management Akademie Weimar bietet Führungskräften und (Projekt-)Managern aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft einen Raum für Erfahrungsaustausch und Entwicklung zukunftsfähiger Führungskompetenzen zur Gestaltung der Zukunftspotenziale durch eine neue projektorientierte Kultur der Zusammenarbeit, Führung und Governance. Das von der Akademie entwickelte Weimarer Management Modell dient dabei als Landkarte.

Die Akademie nutzt Impulse der Kulturstadt Weimar und knüpft an deren Tradition des interdisziplinären Dialogs an. Auf der Grundlage des humanistischen Menschenbildes und ganzheitlichen Weltverständnisses der Weimarer Klassik und ihrer Fortführung in den Ideen des Bauhaus integriert sie Managementpraxis, Wissenschaft, Philosophie und Kunst und fördert die Entwicklung aller menschlichen Potenziale als Bausteine einer Zukunftsbildung.

Das im Weimarer Villenviertel fußläufig zu den Kulturdenkmälern und Parks gelegene Tagungszentrum Villa Ingrid mit parkähnlichem Garten, Bibliothek und Kaminzimmer bietet einen inspirierenden Raum für gemeinsame Reflexion, Erfahrungsaustausch und Innovation.

. Management Akademie Weimar

Integrale Führungskunst in der Villa Ingrid

und Governance

des Wandels

. Management Akademie Weimar

Integrale Führungskunst in der Villa Ingrid

und Governance

des Wandels